La Ciudad Inteligente (CI) o Smart City, como se le conoce en inglés, ha ido ganando terreno como tema de investigación. Una búsqueda de documentos publicados en los últimos diez años acerca del tema, utilizando la herramienta Scopus, arroja poco más de 45,000 resultados, la mayoría de los cuales están escritos en inglés, y tan sólo 182 en español. El Institution of Engineering and Technology del Reino Unido (antes conocido como IEE), le dedica una revista a esta cuestión. El Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) también tiene la suya. Entre los tópicos de interés que requieren ser estudiados acerca de este fascinante tema, sobresalen algunos: tamaño de la ciudad, sustentabilidad, resiliencia y transformación digital. El Instituto de Ingeniería de la UNAM, institución de investigación multidisciplinaria, destaca por tener entre sus investigadores a expertos con amplio conocimiento en estos tópicos. Es por ello que, no sorprende el hecho de que uno de los temas estratégicos que el Consejo Interno seleccionó para conformar grupos interdisciplinarios de investigación (GII) fue, justamente, el de Ciudades Inteligentes. De acuerdo al portal de la Comisión Europea (ec.europa.eu), una CI se entiende como un lugar donde las redes y servicios tradicionales se hacen más eficientes mediante el uso de soluciones digitales para así beneficiar a sus habitantes y negocios. Sin embargo, aclara que el concepto de “inteligencia” va más allá, e incide en las redes de transporte, gestión de residuos, manejo del agua y el uso de tecnologías eficientes para calentar e iluminar edificios. A partir de estas ideas resulta obvio por qué entre los temas de investigación propuestos en la convocatoria para conformar los mencionados GII en materia de CIs aparezcan, entre otros, los temas de infraestructura ecológica y sustentable, manejo sustentable del agua, energías limpias, transporte inteligente, así como ciudad digital y conectada. El último tema es de particular relevancia, ya que, por su transversalidad, permea prácticamente a toda investigación y desarrollo que tenga como finalidad crear o transformar una ciudad en inteligente. Esto es así porque, desde un punto de vista ingenieril, las tecnologías que proveen servicios y resuelven problemas en una CI dependen, en buena medida, de la recolección,

almacenamiento y procesamiento de información (prefe�rentemente en tiempo real), gracias a lo cual, es posible

tomar decisiones óptimas para aumentar la eficiencia,

la sustentabilidad y la calidad de vida en estas ciudades.

Sin el empleo de las tecnologías de la información y comu�nicación (TIC), una ciudad está lejos de ser entendida como

inteligente.

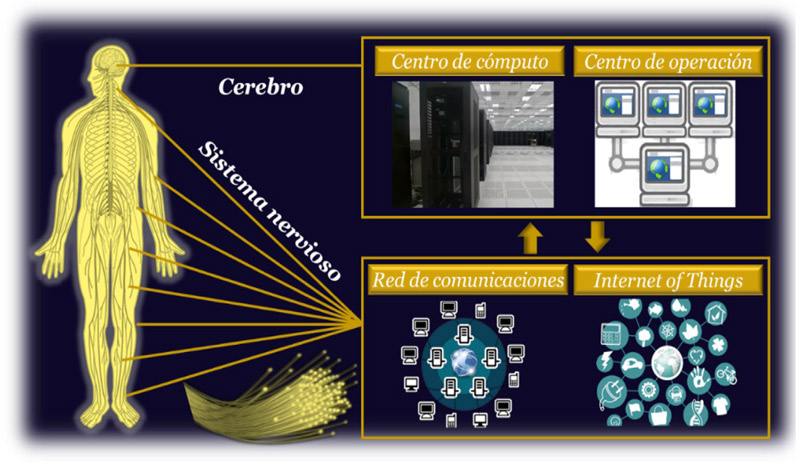

Con el fin de exponer mejor el concepto (excusando nuestra

ignorancia en temas de biología y medicina), a los autores nos

gusta asemejar una CI a un cuerpo humano. En esta analogía,

el lugar del cerebro lo toman los centros de cómputo en que

se realiza el procesamiento de información y se toman decisiones, provistos de software y hardware de alta capacidad.

El cerebro se complementa con una red de sensores y actuadores, es decir, con nuestros sentidos y nuestros músculos,

permitiéndonos actuar en respuesta a diferentes estímulos

visuales, auditivos, etc. De la misma manera, la CI se compone de

infinidad de elementos que proveen al centro de procesamiento

de la información necesaria para operar la CI. Al respecto, en

años recientes también ha aparecido, muy ligado a la idea de

CI, el concepto de IoT, o Internet de las cosas, el cual, engloba

justamente a esta red de sensores y “cosas” que se comu�nican entre sí que permiten mantener al día la información

que “el cerebro” requiere para darle su carácter de inteligente

a la ciudad. Finalmente, e íntimamente aparejado a nuestro

cerebro, se encuentra el sistema nervioso, que literalmente

está constituido por un entramado de cables formados por

axones o nervios, que transmiten mensajes desde y hacia el

cerebro mediante impulsos electroquímicos. La red troncal

está constituida por la médula espinal. En la CI el sistema

nervioso central y periférico está formado por una sofisticada

red de telecomunicaciones que depende de diversas tecnologías para operar eficientemente. De entre ellas sobresale, por

su capacidad y distancia de transmisión, la red de fibra óptica.

En esta red, los axones están hechos de vidrio y los pulsos de

luz toman el lugar de los impulsos electroquímicos, pudiendo

viajar a lo largo de decenas de kilómetros con mínima distorsión y atenuación. El sistema nervioso de una CI interconecta

los sensores y actuadores entre sí, formando el Internet de

las cosas, el cual a su vez está enlazado con una o varias

unidades de procesamiento central, creando una red gigantesca que incluso, permite gracias al Internet tradicional1

,

interconectar “los cerebros” de diferentes ciudades entre

sí, potenciando de esta manera una jerarquía mayor en los

niveles de inteligencia que posee una ciudad o un conjunto de

ellas. La figura 1 muestra de manera gráfica la idea a la que

hemos hecho alusión.

Fig. 1. El sistema nervioso humano es equiparable a la red de comunicaciones de una CI

En el Laboratorio de Telecomunicaciones del Instituto de

Ingeniería nos dedicamos a la neurología de las ciudades, en

particular, de las CI, entendiéndose este paralelismo como

la investigación en materia de redes, sistemas y dispositivos

de comunicaciones ópticos tanto a nivel experimental como

teórico, utilizando para ello potentes simuladores desarrollados

en el seno de nuestro grupo y en colaboración con prestigiosos

grupos de investigación alrededor del mundo. Nuestro trabajo de

investigación ha dado como resultado avances tecnológicos en

pro de la transformación digital de empresas y entidades tanto

académicas como gubernamentales que permiten asegurar la

conectividad, a diferentes escalas, entre centros de procesamiento y diversos usuarios, facilitando el surgimiento de CI.

La relevancia de nuestro trabajo es tal, que la sociedad de la

información que en principio habita en las ciudades (inteligentes o no) exige a los proveedores de Internet un servicio

ubicuo de muy buena calidad y está dispuesta a pagar por ello,

incluso a un costo superior que el servicio de agua potable

o energía eléctrica. Esto, aunado a la necesidad de brindar

Internet a los segmentos de la población más desfavorecidos

con el fin de apalancar su desarrollo, han dado por resultado

que la industria, el gobierno y la academia, estén dispuestos a

invertir en el despliegue de redes ópticas en general y en las de

corta distancia o acceso, en lo particular. Prueba de ello es que,

recientemente, el Gobierno de la Ciudad de México (por medio

de la SECTEI), nos encomendó y patrocinó el desarrollo de una

red 5G basada en el uso de un fronthaul de fibra óptica y radios

definidos por software. La finalidad de este proyecto, realizado

en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es

integrar este tipo de redes en la infraestructura de comunicaciones de la metrópoli para, junto con los demás elementos necesarios para conformarla, transformar a la Ciudad de

México en una CI. Educación, salud, seguridad y administración

eficiente, son algunos de los sectores que se verían beneficiados.

La relevancia de instalar una red móvil de quinta generación se

desprende del hecho de que hoy en día los teléfonos inteligentes

representan casi 50% del tráfico global de Internet y que los

usuarios de los mismos exigen cada vez más disponer de nuevos

servicios que demandan un gran ancho de banda y tiempos de

transferencia (latencia) muy cortos. Entre las aplicaciones a

destacar se encuentran realidad virtual y aumentada, automóviles autónomos, video en tres dimensiones, automatización de

la industria y cirugía a distancia, entre otras.

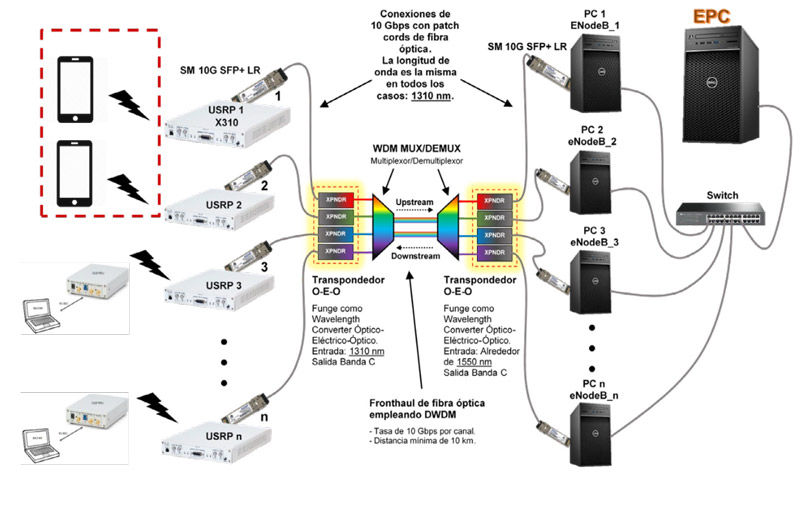

En la figura 2 se muestra la arquitectura de la maqueta

de la red 5G que se implementó, cuyo funcionamiento fue

demostrado satisfactoriamente. La red sigue la arquitectura C-RAN (centralized radio-access network) en la que el

procesamiento digital, que tradicionalmente se realizaba en

el pie de la antena, se traslada a una oficina central, reduciendo de esta manera el consumo de energía, así como el

tamaño y complejidad de la red. En el modelo C-RAN surge

un elemento denominado fronthaul, que sirve para interconectar las radio-bases de telefonía celular con los centros de

procesamiento denominados GNodeB (next generation Node

B). En la maqueta desarrollada, las radio-bases se implementaron utilizando radios definidos por software, lo que abarata

su costo, mientras que los GNodeBs y el EPC (evolved packet

core) se instalaron en potentes computadoras personales y

un servidor, respectivamente. Su interconexión a través del

fronthaul se llevó a cabo utilizando un enlace de fibra óptica

de 20 km de longitud que aprovecha la tecnología WDM

(wavelength división multiplexing) para asignar, sobre la misma fibra, un canal óptico de hasta 10 Gb/s a cada uno de

los enlaces lógicos que conectan los GNodeBs con su respec�tiva radio base. Sobre la misma maqueta se probaron dos

esquemas de transmisión diferente. En el esquema pasivo, se

instalaron en los radios y GNodeBs transceptores que operan

a longitudes de onda diferentes, evitando el uso de transpondedores.

Fig. 2. Arquitectura de la maqueta de red 5G implementada

mediante radios definidos por software y un fronthaul de fibra óptica. Se muestra el esquema activo

En el esquema activo, mostrado en la figura 2, todos

los transceptores operan a la misma longitud de onda (en

banda O) y los transpondedores se encargan de realizar el

proceso de conversión de longitud de onda.

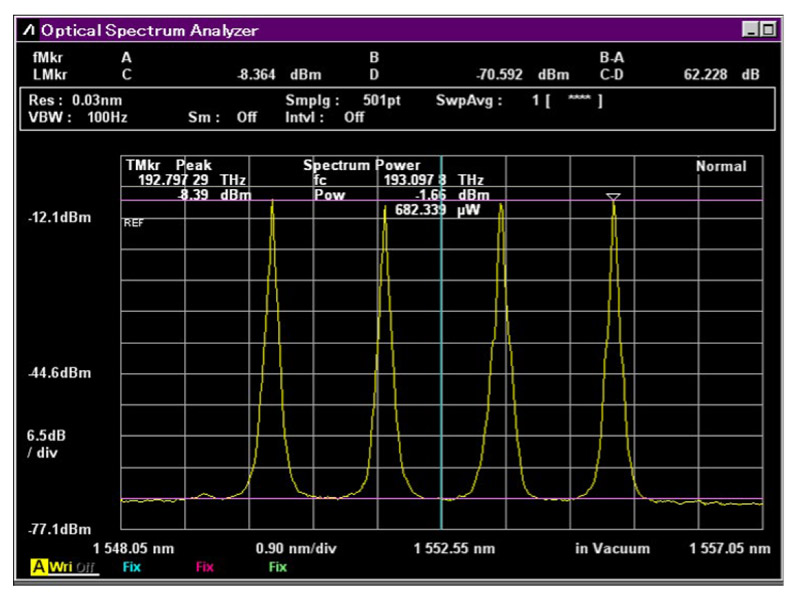

Como resultados tangibles del buen funcionamiento de

la red, en la figura 3 se muestra el espectro medido de cuatro

de los canales ópticos que se transmitieron a través del fron�thaul con una separación de 200 GHz en banda C. Tanto la

ecualización de potencia como el nivel de razón señal-a-ruido son muy buenos.

Fig. 3. Espectro óptico de los canales transmitidos

a través del fronthaul de la maqueta

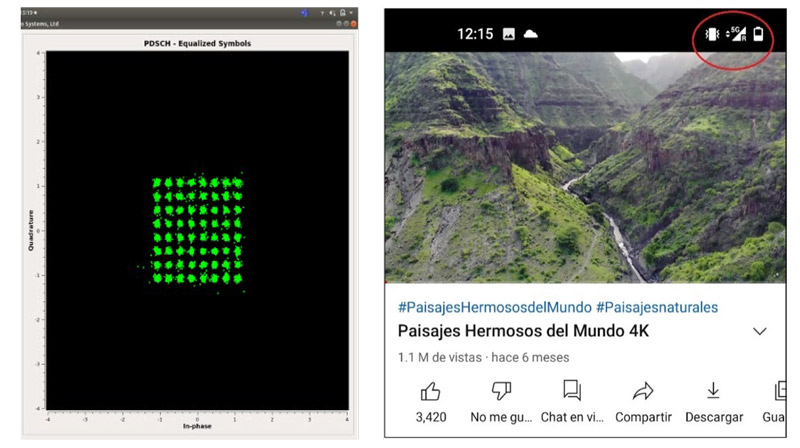

Asimismo, en la figura 4 se muestra

el diagrama de constelación para modulación 64-QAM que

resulta de la interconexión de la red con un teléfono celular

comercial. La limpieza del diagrama indica el buen funciona�miento del enlace compuesto del canal de radio frecuencia y

el canal óptico.

La figura 4 se complementa con la captura de

pantalla de uno de los teléfonos utilizados, la cual, muestra el

despliegue de un video 4K descargado de Internet a través de

la red 5G. Nótese en la equina superior derecha de la pantalla del teléfono la indicación de que efectivamente se encuentra

conectado a la red 5G. Por su bajo costo y flexibilidad, este tipo

de redes basadas en el uso de radios definidos por software,

son también muy atractivas para atender localidades aisladas

o instalar redes dedicadas.

Los resultados del proyecto aquí presentados representan

una muestra de lo que como grupo podemos aportar en materia

de telecomunicaciones cuando se dispone de los recursos humanos y económicos necesarios. Considerando que esta rama

de la ingeniería constituye un elemento imprescindible en el

desarrollo de las ciudades inteligentes, confiamos en que nuestras investigaciones en materia de conectividad, coadyuven en

este sentido para beneficio de los habitantes de dichas ciudades.

Agradecemos a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e

Innovación (SECTEI) del Gobierno de la Ciudad de México por el

patrocinio otorgado para la realización de este trabajo.

Fig. 4. Diagrama de constelación de la señal transmitida mediante el radio-enlace y captura de pantalla

que demuestra la descarga de un video 4K a través de la red 5G implementada