Sismicidad reciente en el poniente de la Ciudad de México: El segmento o falla Plateros-Mixcoac

Leonardo Ramírez Guzmán, Moisés Contreras Ruiz Esparza, Jorge Aguirre González, Baruo Daniel Aldama-Sánchez, Asmit Roy Burman, Miguel Ángel Carrillo Lucía, Miguel Leonardo Suárez, Marco Antonio Macías Castillo, Beatriz Contreras Ruiz Esparza y Miguel Ángel García Illescas

El análisis de información sismológica, satelital y el patrón de daños soportan la propuesta de la presencia de una falla ubicada en el poniente del Anillo Periférico que pasa por avenida Revolución de la CDMX, con una expresión superficial de una longitud cercana a los 2 km, la cual, se le ha asociado con la actividad sísmica de los meses de diciembre de 2023 a febrero de 2024. Los resultados preliminares que se presentan requieren, sin duda, de una serie de exploraciones para determinar la estructura geológica y geofísica de la zona, y de ser necesario, estimar la magnitud potencial de la falla o segmentos de falla presente en los alrededores.

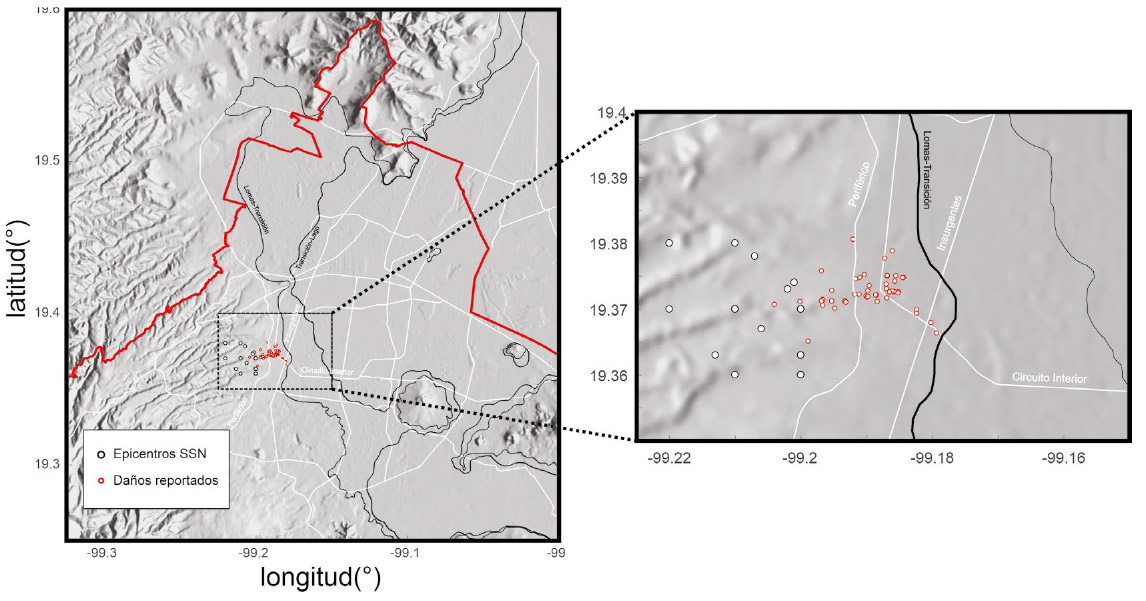

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, los microsismos de diciembre de 2023 a febrero de 2024, como se les ha denominado a los sismos de baja magnitud en el poniente de la capital, tienen profundidades menores a 1.4 km y han ocurrido en las alcaldías de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. La Figura 1 ilustra con círculos los epicentros de la secuencia mencionada de acuerdo con las estimaciones calculadas. Sin embargo, observaciones de los autores y los reportes de daños de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, ubican estructuras con afectaciones en una zona distante, considerando la magnitud de los sismos, con un patrón casi lineal que incluye las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, en zonas consideradas por el reglamento de construcciones local (ver Figura 1).

Figura 1. Zona de estudio Plateros-Mixcoac.

Se muestran los daños reportados y los epicentros estimados por el Servicio Sismológico Nacional

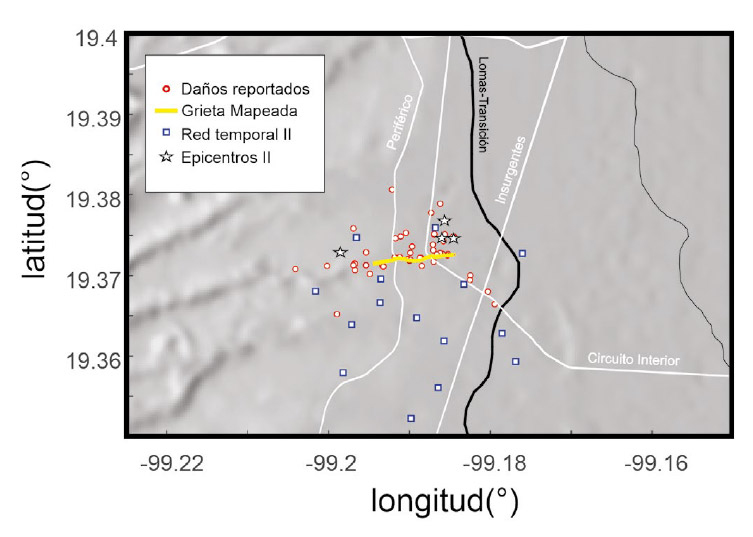

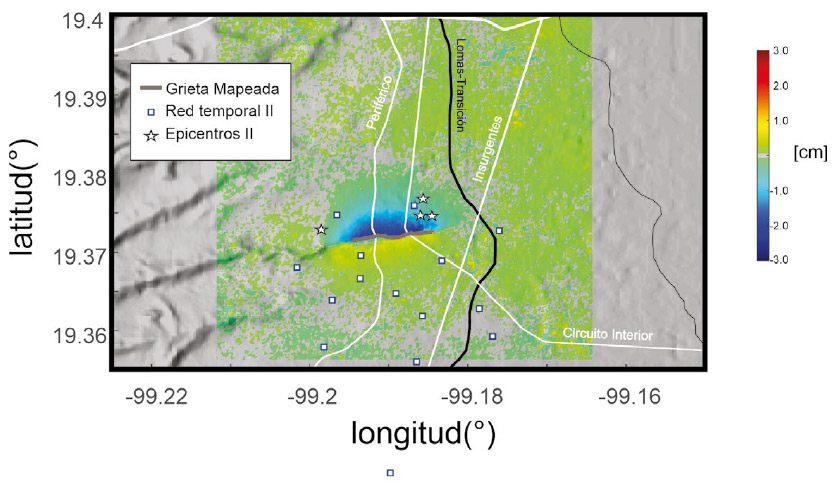

Con la finalidad de comprender la sismicidad de la zona, la Coordinación de Ingeniería Sismológica y la Unidad de Instrumentación Sísmica (UIS) del Instituto de Ingeniería instalaron un arreglo de estaciones de registro sísmico con sensores de velocidad y aceleración. La Figura 2 muestra la ubicación de los puntos de medición. La red ha grabado de manera continua desde la tercera semana de diciembre de 2023 hasta finales de febrero de 2024. Utilizando la información de este arreglo se reubicaron los epicentros de sismos reportados por el SSN, los cuales, resultaron estar más cerca de los daños observados. Lo anterior motivó un recorrido por la zona cercana a los mismos en la que encontramos una “grieta" que cruza casi ininterrumpidamente la zona de Mixcoac (ver Figura 2).

Figura 2. Red temporal del Instituto de Ingeniería y localizaciones

epicentrales recalculadas. Se muestra también la grieta mapeada en

las inspecciones realizadas

Los daños y la “grieta" sugieren deformaciones permanentes que analizamos a través de las imágenes satelitales. Considerando que la mejor alternativa para determinar movimientos permanentes del terreno en grandes áreas son las imágenes satelitales, decidimos recolectar información de varios días e hicimos un análisis conocido como DInSAR para identificar desplazamientos en ambos lados de la “grieta", con la intención de determinar si había algún patrón que se pudiera asociar como una expresión superficial de una falla. La Figura 3 muestra nuestra interpretación preliminar de la información mencionada. La escala de colores representa el desplazamiento vertical del suelo. Al norte de la “grieta" se presentan hundimientos o desplazamientos negativos que se extienden ortogonalmente, aproximadamente 500 m; al sur, pequeños desplazamientos positivos con el área de influencia menor.

Figura 3. Desplazamientos inferidos utilizando la técnica DInSAR.

Los valores negativos indican hundimientos

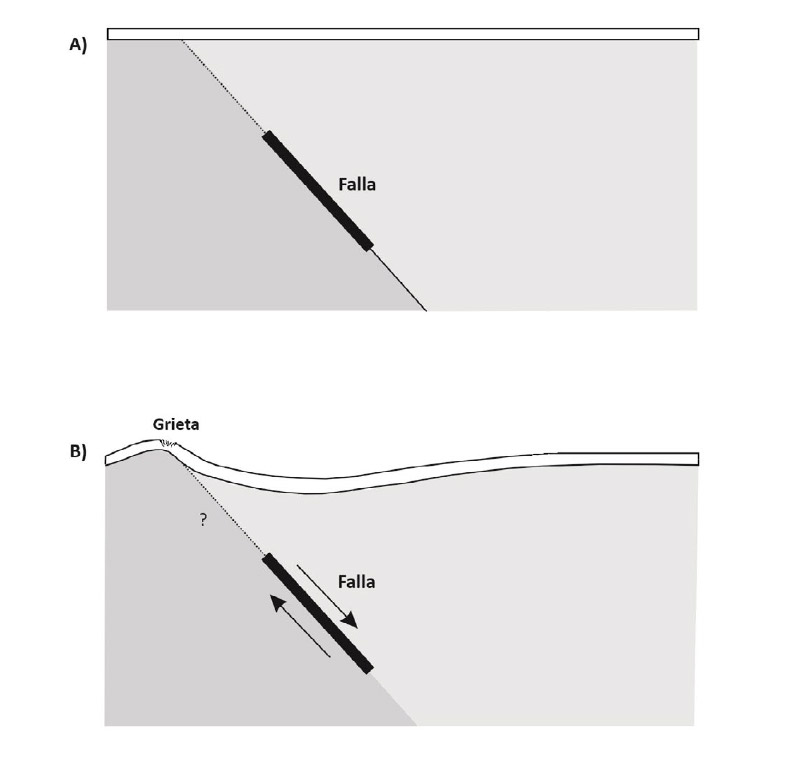

El patrón que se observa en la Figura 3 es similar al desplazamiento permanente generado por una falla de tipo normal (ver figura 4). Formalmente, no se han sugerido otras explicaciones; sin embargo, debe ser evidente para el lector que al presentarse sismos en una zona, éstos deben asociarse a una dislocación o falla si los registros presentan una llegada de onda

p seguida de una

s, lo cual, observamos en los registros de la red temporal y permanente. Además, de acuerdo con nuestras estimaciones de profundidad debieron nuclear a profundidades mayores a medio km. En este caso, hemos conjuntado tres evidencias para sustentar de manera preliminar que los sismos asociados a la sismicidad del periodo analizado corresponden a una falla que hemos denominado Plateros-Mixcoac, la cual, corre de acuerdo a lo indicado en la figura 2. Los elementos empleados para llegar a esta conclusión preliminar son: a) la coincidencia de los epicentros al norte de la “grieta", b) desplazamientos verticales o hundimientos cuyo patrón es el de una falla normal, y c) daños en la zona epicentral.

Figura 4. Fallamiento normal y probable explicación de la presencia de la grieta superficial observada. Es incierta la extensión y geometría de la falla propuesta

Una falla en una zona muy poblada de la capital

La estructura geológica debe formar parte de un sistema de fallas mayor que muy probablemente está activa –en general nos referimos a una falla activa cuando ha tenido actividad en el cuaternario- o se ha reactivado, que debido a los sedimentos más someros de la zona no había dejado evidencia superficial. Debido a que el impacto que puede tener esta falla en las construcciones, no ha sido cuantificado en las acciones de diseño de esta zona, este es un tema de investigación en el Instituto de Ingeniería.

¿Qué podría causar la reactivación o movimientos en la falla?

Las causas que podrían provocar la nucleación de la ruptura en esta falla u otras cercanas son la acumulación de tensión regional, el hundimiento del valle de México, así como la recarga y descarga en la Sierra de las Cruces del acuífero que alimenta a la zona metropolitana. También, se ha pensado que los sismos de gran magnitud son un detonante. En todos los casos, se podrían originar esfuerzos capaces de inducir los temblores.

Hasta hoy, no tenemos una explicación definitiva sobre el origen de los microsismos. Existen registros de sismos desde las primeras siete décadas del siglo XX, donde Figueroa (1971) reportó más de 650 temblores, seis de ellos clasificados como fuertes, alcanzando en algunos sitios hasta VI en la escala de intensidades de Mercalli modificada. Además, Figueroa reportó la existencia de tres enjambres sísmicos en 1950, 1956 y 1959, al oeste de Mixcoac. En 1982 Havskov reportó un enjambre de cinco sismos con magnitudes de 2.7 a 3.2. A partir de la década del siglo XX la actividad sísmica en el valle ha sido reportada de manera consistente por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Gracias al monitoreo sabemos que la sismicidad en la capital no es nueva, que los sismos no han excedido la magnitud 4 y que se han presentado con epicentros cercanos a la superficie.

Poco a poco nos iremos acercando para conocer las causas y los detalles que ocasionan los sismos en el poniente. Hoy podemos decir que es muy probable que la estructura geológica causante de los sismos de la secuencia discutida en documento se haya originado en un segmento o falla, la Plateros-Mixcoac, independiente ubicada a profundidades considerables cuyo potencial aún desconocemos.

Conclusiones

Mediante la integración de información sismológica, satelital y daños en estructuras hemos identificado, de manera preliminar, una estructura geológica que hemos denominado la falla o el segmento Plateros-Mixcoac.

Existen todavía muchas interrogantes sobre la sismicidad en la zona poniente de la capital. Sin embargo, al ir definiendo las diferentes fallas que pueden ser la causa de los movimientos, iremos explorando los posibles mecanismos que modifican el estado de esfuerzos que provocan la nucleación que da pie a los sismos.

Instrumentación en campo y procesamiento

Personal de la Unidad de Instrumentación Sísmica y Coordinación de Ingeniería Sismológica: Mauricio Ayala, Héctor Sandoval, Miguel Carrillo, Cristian Tejada, Alejandro Mora, Luis Alberto Aguilar, Israel Molina, Ricardo Vázquez, Leonardo Ramírez, Moisés Contreras, Marco Antonio Macías, Juan Manuel Velasco, Gerardo Castro, Miguel Leonardo, David Almora, Javier Lermo, Citlali Pérez, Ana Laura Ruiz y María del Rosario Delgado.

Agradecimientos

A Nueva Walmart de México, en especial a la Lic. Alejandra Leonel de Cervantes e Ing. Germán Garate. A la Bióloga María Dolores Valle, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), por el apoyo para la instalación de equipo en la ENP 8. Al Lic. Rafael Humberto Marín, director general de Análisis de Riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, quien nos brindó las facilidades para la instalación de un equipo en las oficinas de SGIRPC. A todos los particulares que nos permitieron instalar un equipo en su casa.

Referencias

1. Figueroa, J. (1971). Sismicidad en la cuenca del Valle de México. Serie de Investigación 289. México: Instituto de Ingeniería, UNAM.

2. Havskov, J. (1982). The earthquake swarm of february 1981 in Mexico City. Geofísica Internacional, 21(2), 157-175.

https://doi. org/10.22201/igeof.00167169p.1982.21.2.909.

3. Servicio Sismológico Nacional (SSN, 2024). Universidad Nacional Autónoma de México,

http://www.ssn.unam.mx/.